Percorsi della Memoria tra Gemona del Friuli, Trasaghis e Venzone

Un volume curato da Pieri Stefanutti. La morte di dieci partigiani e otto civili a Gemona, l’occupazione cosacca, la strage di Avasinis di Trasaghis, l’eccidio dei nazisti in ritirata con 51 vittime, l’omicidio di monsignor Faustino Lucardi, parroco di Venzone

Fissare la memoria, ricordare fatti, luoghi, volti, omaggiare il passato per prenderne esempio o capirlo di più. Nel territorio di Udine è stato il lavoro portato avanti delle sezioni ANPI Gemona-Venzone e ANPI “Val del Lago” di Trasaghis e Bordano, ora racchiuso in un volume. Realizzato per il 70° col sostegno delle Amministrazioni comunali e curato dallo storico Pieri Stefanutti, Percorsi della Memoria tra Gemona del Friuli, Trasaghis e Venzone propone un itinerario didattico e al contempo un pellegrinaggio, laico, attraverso borghi dal rilevante patrimonio artistico e culturale e una natura spettacolare con pianure, fiumi e laghi, colline e montagne fino alle pendici delle Prealpi Giulie.

Fissare la memoria, ricordare fatti, luoghi, volti, omaggiare il passato per prenderne esempio o capirlo di più. Nel territorio di Udine è stato il lavoro portato avanti delle sezioni ANPI Gemona-Venzone e ANPI “Val del Lago” di Trasaghis e Bordano, ora racchiuso in un volume. Realizzato per il 70° col sostegno delle Amministrazioni comunali e curato dallo storico Pieri Stefanutti, Percorsi della Memoria tra Gemona del Friuli, Trasaghis e Venzone propone un itinerario didattico e al contempo un pellegrinaggio, laico, attraverso borghi dal rilevante patrimonio artistico e culturale e una natura spettacolare con pianure, fiumi e laghi, colline e montagne fino alle pendici delle Prealpi Giulie.

Come indica il sottotitolo,Monumenti, cippi, lapidi, testimonianze materiali capaci di far ricordare le vicende della Lotta di Liberazionericostruisce gli eventi e racconta i protagonisti della Resistenza nel gemonese illustrando le numerose opere commemorative collocate proprio dove accaddero gli scontri a fuoco con gli occupanti, le rappresaglie, i rastrellamenti, le fucilazioni, le uccisioni per strangolamento, gli eccidi. Stele, targhe, sculture in memoria, quadri e mosaici sono stati censiti e fotografati, offrendo anche la descrizione dei monumenti distrutti dal terremoto del 1976. Tutti, dunque, salvati dall’oblio.

Le cento pagine della pubblicazione, corredate da immagini a colori, dalla memorialistica partigiana e da nuove testimonianze acquisite possono divenire così per studenti, cittadini e turisti un’istruttiva, agile e utile guida per tracciare le tappe di un viaggio in un museo diffuso sulle orme della guerra di Liberazione nell’Alto Friuli. Chi volesse approfondire o avere ulteriori informazioni sul volume o sull’itinerario può contattare l’ANPI locale alla e-mail: anpigemona_venzone@hotmail.it

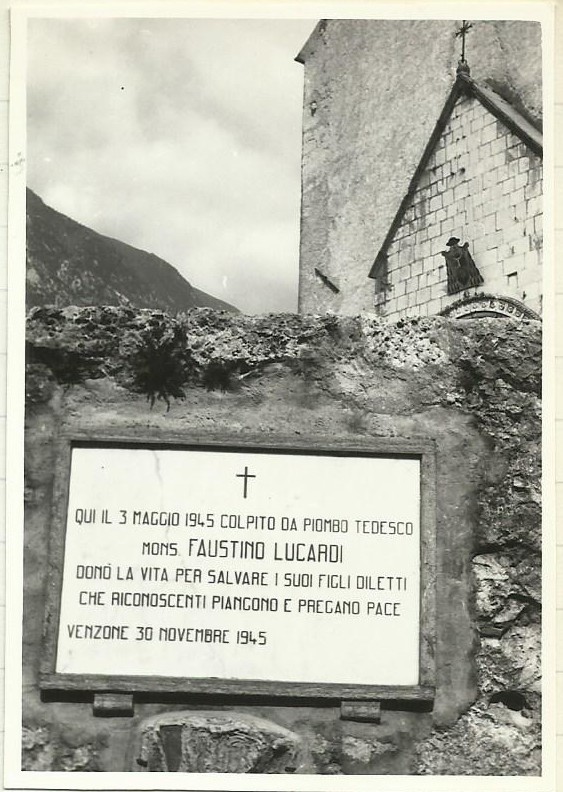

La ricerca di Pieri Stefanutti ha il pregio di aver fatto emergere episodi finora poco conosciuti accanto a quelli già noti: la morte di dieci partigiani e otto civili a Gemona, i sette mesi dell’occupazione cosacca, la strage di Avasinis di Trasaghis, il più grave eccidio dei nazisti in ritirata con 51 vittime il 2 maggio ’45, l’omicidio di monsignor Faustino Lucardi, parroco di Venzone.

La ricerca di Pieri Stefanutti ha il pregio di aver fatto emergere episodi finora poco conosciuti accanto a quelli già noti: la morte di dieci partigiani e otto civili a Gemona, i sette mesi dell’occupazione cosacca, la strage di Avasinis di Trasaghis, il più grave eccidio dei nazisti in ritirata con 51 vittime il 2 maggio ’45, l’omicidio di monsignor Faustino Lucardi, parroco di Venzone.La maggior parte delle opere commemorative è state eretta lungo le strade, nei boschi e sulle montagne del territorio tra Gemona, Trasaghis e Venzone, tuttavia alcune sono collocate in strutture architettoniche tradizionalmente mèta dei turisti. Per esempio, sotto la Loggia del Municipio è posta una targa in memoria di quanti lottarono e caddero per la libertà, con incisa la scritta attribuita al poeta Tosco Nonini.

Nel Museo Civico, a Palazzo Elti, è possibile ammirare il dipinto Fucilazione di via Spalato, realizzato nel 1959 da Francesco Bierti. La “Guernica friulana” e i bozzetti introduttivi conservati nell’esposizione permanente sono ispirati a quanto accaduto nella caserma di Udine il 9 aprile ’45. Uno dei 29 martiri è il partigiano gemonese Leandro Nonini “Colombo”, già operaio della Todt, l’impresa di costruzioni della Germania nazista dove gran parte del lavoro più pesante era realizzato dai prigionieri di guerra.

Nel Museo Civico, a Palazzo Elti, è possibile ammirare il dipinto Fucilazione di via Spalato, realizzato nel 1959 da Francesco Bierti. La “Guernica friulana” e i bozzetti introduttivi conservati nell’esposizione permanente sono ispirati a quanto accaduto nella caserma di Udine il 9 aprile ’45. Uno dei 29 martiri è il partigiano gemonese Leandro Nonini “Colombo”, già operaio della Todt, l’impresa di costruzioni della Germania nazista dove gran parte del lavoro più pesante era realizzato dai prigionieri di guerra.

Il volume realizzato dalle ANPI propone dettagliati ritratti, spesso inediti, dei 31 Caduti partigiani del territorio, tra i quali “Mazzini”, “Oslo”, “Olivo” “Nero” a Gemona, “Pettirosso” a Tenzone; i “ruolini” di molti combattenti; le notizie sulla cattura e le circostanze della morte di alcuni patrioti, tra i quali la famiglia Celetto Osser (ricordata anche grazie al lavoro di Lino Argenton sui medici durante la Resistenza); a volte anche la difficoltà del recupero dei corpi e i tributi della popolazione in occasione dei funerali nel dopoguerra.

Come documenta il volume di Stefanutti, responsabile del Centro di Documentazione sul Territorio e la cultura locale Alesso di Trasaghis, un ruolo determinante nella storia del gemonese occupato ebbero anche i gesti di solidarietà e soccorso di tutta la popolazione a partigiani e deportati. In particolare donne e ferrovieri della ex Ferrovia Pontebbana, considerata dai nazisti via strategica di collegamento tra l’Adriatisches Küstenland e l’Austria.

Tra il 1943 e il 1945 sia la strada statale sia i binari ferrati dove transitavano i convogli blindati destinati ai lager furono teatro dei sabotaggi delle formazioni garibaldine e osovane, come di grandi e rischiose azioni di salvataggio dei prigionieri catturati durante i rastrellamenti. Le donne della Carnia informavano i parenti e portavano generi alimentari ai deportati. Le più giovani e avvenenti cercavano di distrarre i soldati della Wehrmacht, mentre i ferrovieri del Casello 39 “davano la libertà ad alcuni facendo indossare loro un berretto, una giacca da ferroviere o una semplice bandiera rossa da manovra, mimetizzandoli”, come ha scritto Luciano Simonitto in uno dei suoi libri, di cui ampi stralci sono riportati in Percorsi della Memoria.

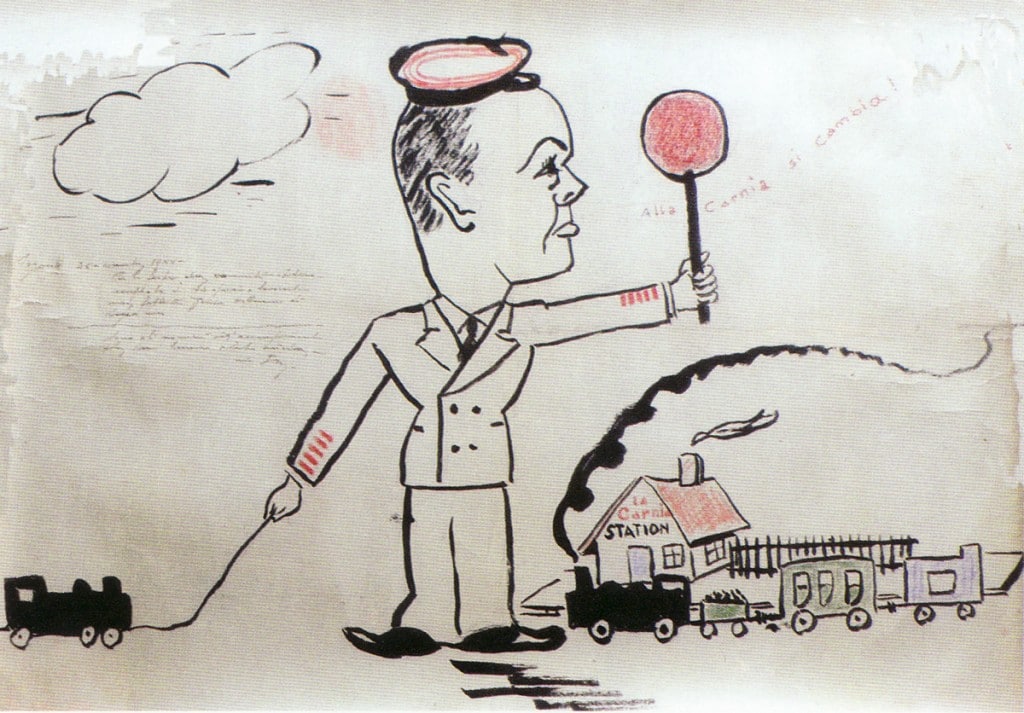

Tra i lavoratori delle ferrovie ricordati, citiamo il capostazione radiotelegrafista di Carnia, Angelo Bardelli, arrestato e deportato ad Auschwitz quando, durante l’esperienza della Zona Libera, si intensificò il controllo nazista. I compagni del lager, conosciuta la sua storia, realizzarono un disegno che lo raffigurava. La sorte fu poi benevola con Bardelli: riuscì a salvarsi e a ritornare a casa. Nel volume si ricorda la proposta alle Ferrovie dello Stato di collocare il quadro-documento nella casa cantoniera del Casello 39. La proposta non venne accettata e così si è optato per una targa, scoperta nel luglio 2015.

Tra i lavoratori delle ferrovie ricordati, citiamo il capostazione radiotelegrafista di Carnia, Angelo Bardelli, arrestato e deportato ad Auschwitz quando, durante l’esperienza della Zona Libera, si intensificò il controllo nazista. I compagni del lager, conosciuta la sua storia, realizzarono un disegno che lo raffigurava. La sorte fu poi benevola con Bardelli: riuscì a salvarsi e a ritornare a casa. Nel volume si ricorda la proposta alle Ferrovie dello Stato di collocare il quadro-documento nella casa cantoniera del Casello 39. La proposta non venne accettata e così si è optato per una targa, scoperta nel luglio 2015.

La pubblicazione è completata da una bibliografia essenziale: libri, fonti archivistiche e audiovisive, siti internet e da una documentazione integrativa.